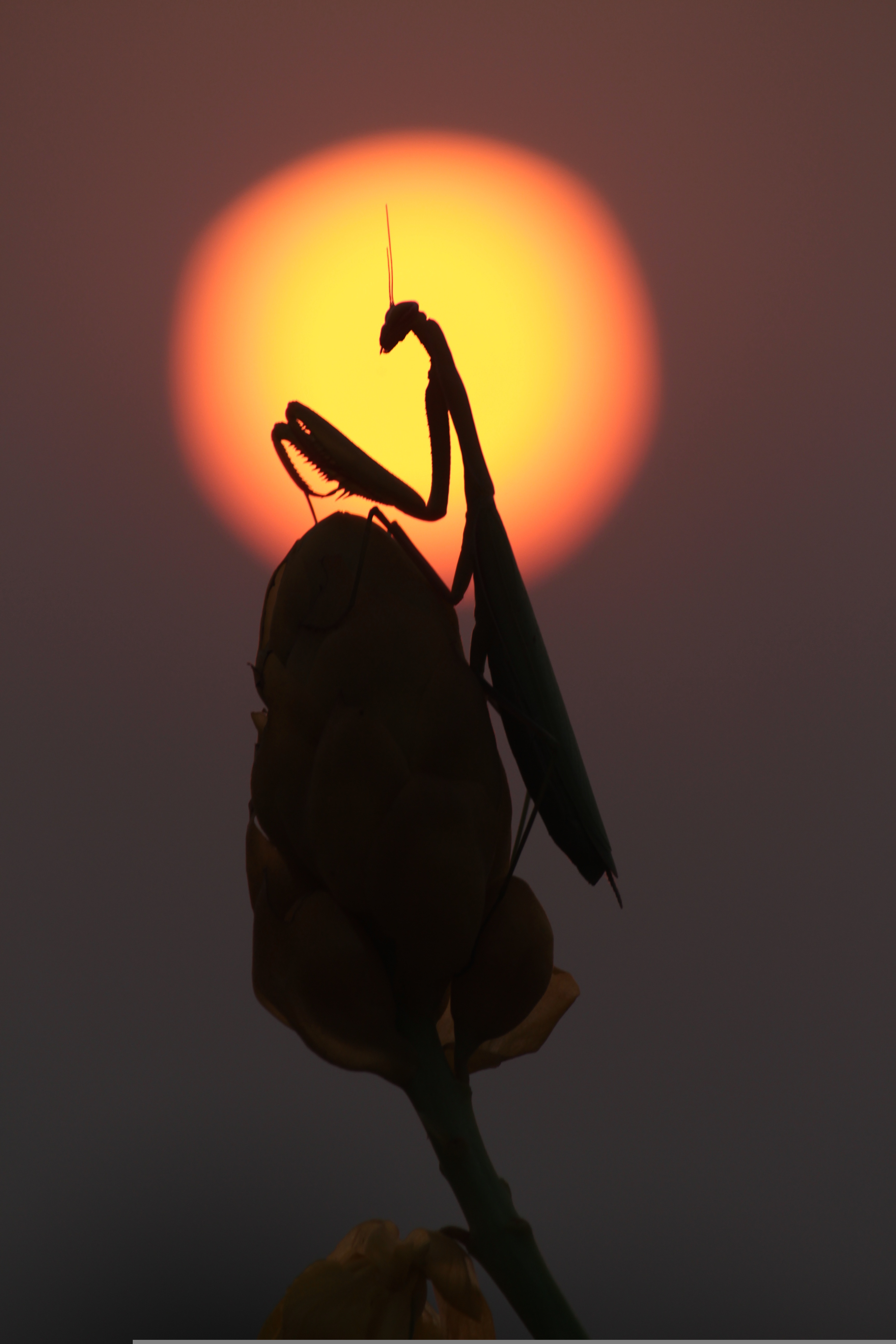

螳螂:全副武装的危险分子

本文写于 2025年06月19日, 作者: 文刀刘在自然界的舞台上,有一种昆虫以其独特的生存方式和神秘魅力吸引着人类的目光。它的眼睛对色彩和形状毫无察觉,却能精准捕捉动态的猎物;它是伪装大师,更是一流的伏击高手。它被人们称为“祈祷者”,也被视为“先知”。当它静静地等待猎物时,前臂并拢前伸,胫节微微张开,能在静谧中纹丝不动数小时。一旦猎物进入视野,它便迅猛出击,将猎物牢牢钳住。它,就是螳螂,这个让人类着迷了数千年的古老昆虫。

与其近亲“双马尾小强”蟑螂一样,螳螂也拥有悠久的历史。早在距今约1亿年的缅甸琥珀中,科研人员就发现了大量螳螂目昆虫化石。系统发育学的研究表明,螳螂目昆虫很可能由蜚蠊目(蟑螂所在目)进化而来。而已经灭绝的奇翅目昆虫,或许正是蜚蠊目与螳螂目之间的过渡物种。尽管如今螳螂与蟑螂早已分道扬镳,但它们共同的古老基因,让螳螂在地球上广泛分布,从沙漠到雨林,从地面到树冠,几乎无处不在。

全球约有2500种螳螂,它们大多生活在除寒冷地区外的各种陆生环境中。它们似乎总是静坐等待,仿佛在进行某种神秘的祷告,也因此被人们称为“祈祷者”。然而,一旦深入了解,你会发现螳螂其实是昆虫世界中最为狡猾且灵巧的捕猎者。

伪装,是螳螂生存的艺术。在厄瓜多尔,一种螳螂将前足收折在头部下方,与树枝上的地衣颜色和纹理完美融合,只有触须稍显突兀。而在缅甸,一种花螳螂若虫则巧妙地隐身于植物雄蕊之中。它们还能拟态成树叶、绿草、树枝、石头,甚至蚂蚁的模样。这种伪装能力,既帮助它们捕捉猎物,也助它们躲避天敌。

螳螂的大部分生命似乎都在等待中度过,但正是这种超乎寻常的耐力,成就了它们节能而高效的生活方式。对于任何不慎闯入其攻击范围的猎物来说,螳螂的前足如同捕熊夹一般,能瞬间合拢,将猎物牢牢抓住。

螳螂凭借其醒目的外表、庞大的体型和勇武的习性,在人类文化中留下了深刻的印记。在中国,古人对螳螂有诸多称呼,如石娘、当郎、斫郎,甚至“天马”。《淮南子・时则训》中就已出现“螳螂”一词,一直沿用至今。李时珍在《本草纲目》中描述螳螂:“两臂如斧,当辙不避,故得‘当郎’之名。”如今,许多地方仍称螳螂为“刀螂”。

中国有许多关于螳螂的成语,如“螳臂当车”和“螳螂捕蝉,黄雀在后”。这些成语最早见于《庄子》和《说苑・正谏》。此外,中国还有一种著名的武术流派——螳螂拳,它模仿螳螂的捕食动作,以正迎侧击、虚实相应、刚柔相济的特点,成为象形拳中的经典。关于螳螂拳的起源,有说法认为它始于清朝乾隆年间,也有人认为它可能发源于更久远的南北朝梁武帝时期。

提到螳螂,人们往往会想到它们在交配时的“弑夫”行为。然而,并非所有螳螂都存在这种习性。这一误解源于早期文献中对薄翅螳属的观察。由于薄翅螳属的英文与“螳螂”拼写相同,导致这一行为被错误地归于所有螳螂目昆虫。很多人为了验证这一现象去观察螳螂,而最为常见也是最易观察的类群又几乎都是离人类生活最近的刀螳、斧螳等群类,它们都具有的弑夫行为。久而久之,所有螳螂目昆虫都存在弑夫行为的说法就流传开了。

实际上,在野外,大多数雄性螳螂在交配时会十分谨慎。它们会在雌性螳螂周围观察,寻找合适的时机交配。交配时间因种类而异,小型螳螂通常为2~3小时,大型螳螂则可持续10小时以上。交配结束后,雄性螳螂会迅速离开,以躲避被捕捉的危险。

尽管螳螂是昆虫世界中的顶级捕食者,但它们并非没有天敌。鸟类、皮蠹科昆虫、胡蜂等都会捕食螳螂。此外,铁线虫目的一些动物也会寄生在螳螂体内。螳小蜂更是螳螂卵鞘的天敌,它们将卵产入螳螂卵鞘,利用螳螂卵为幼虫提供养分。

螳螂,这个古老而神秘的昆虫,以其独特的生存策略和强大的捕猎能力,在自然界的舞台上延续了亿年之久。然而,随着人类对它们栖息地的破坏和环境污染的加剧,螳螂的生存也面临着前所未有的挑战。它们或许并不知道,自己已经站在一个时代的十字路口,等待着未来的命运。