朝阳:三燕古都与文化印记

本文写于 2025年09月12日, 作者: 文刀刘在中国东北的辽阔土地上,历史的长河孕育了无数璀璨的文化。三燕文化就是其中之一。作为中国北方少数民族文化的重要组成部分,三燕文化以其独特的历史地位和文化特色,吸引着无数历史爱好者和考古学者的目光。

尽管存续时间不足百年,但囊括了前燕、后燕、北燕政权的“三燕”文化却因独具异彩的魅力、造型精美的冠饰,多元交汇的文化交流而引人关注。

三燕是指东晋十六国时期(公元317年~公元420年),鲜卑慕容氏在北方建立的前燕、后燕、北燕三个地方政权。三燕王朝疆域面积最大时东起辽东、西至黄河、北近大漠、南临淮北,曾占有12个州,157个郡,1579个县,人口近千万,成为当时北方强国。

提到三燕文化,就绕不开一个城市——辽宁朝阳。这座曾因为高铁站重名而登上过热搜的城市,在三燕王朝时期内还有另外一个更加磅礴大气的名字——“龙城”。

其实,作为城市,朝阳这个名字出现的很晚,公元1738年,也就是清朝乾隆三年才有的。而在此之前,从十六国至隋唐时期(止于“安史之乱”),朝阳这片土地曾先后有过“龙城”“营州”“柳城”等不同的称呼。并且,这里成为东北地区的政治、经济、文化中心长达四百多年,主导着东北乃至于东北亚地区的局势,正如唐代张九龄所说:“况营州者,镇彼戎夷,扼喉断臂,逆则制其死命, 顺则为其主人,是称乐都,其来尚矣。”

古代龙城复原图

古代龙城复原图

因为,三燕王朝均以朝阳市作为都城或者陪都,所以直到现在,走在朝阳市区,关于“三燕古都”的介绍和见证仍随处可见,就比如城市的区域规划。

朝阳市市区分为两个区,一个是龙城区,一个则是双塔区。而双塔则是取自朝阳的两座塔——南塔和北塔。

遥相呼应的南北双塔

遥相呼应的南北双塔

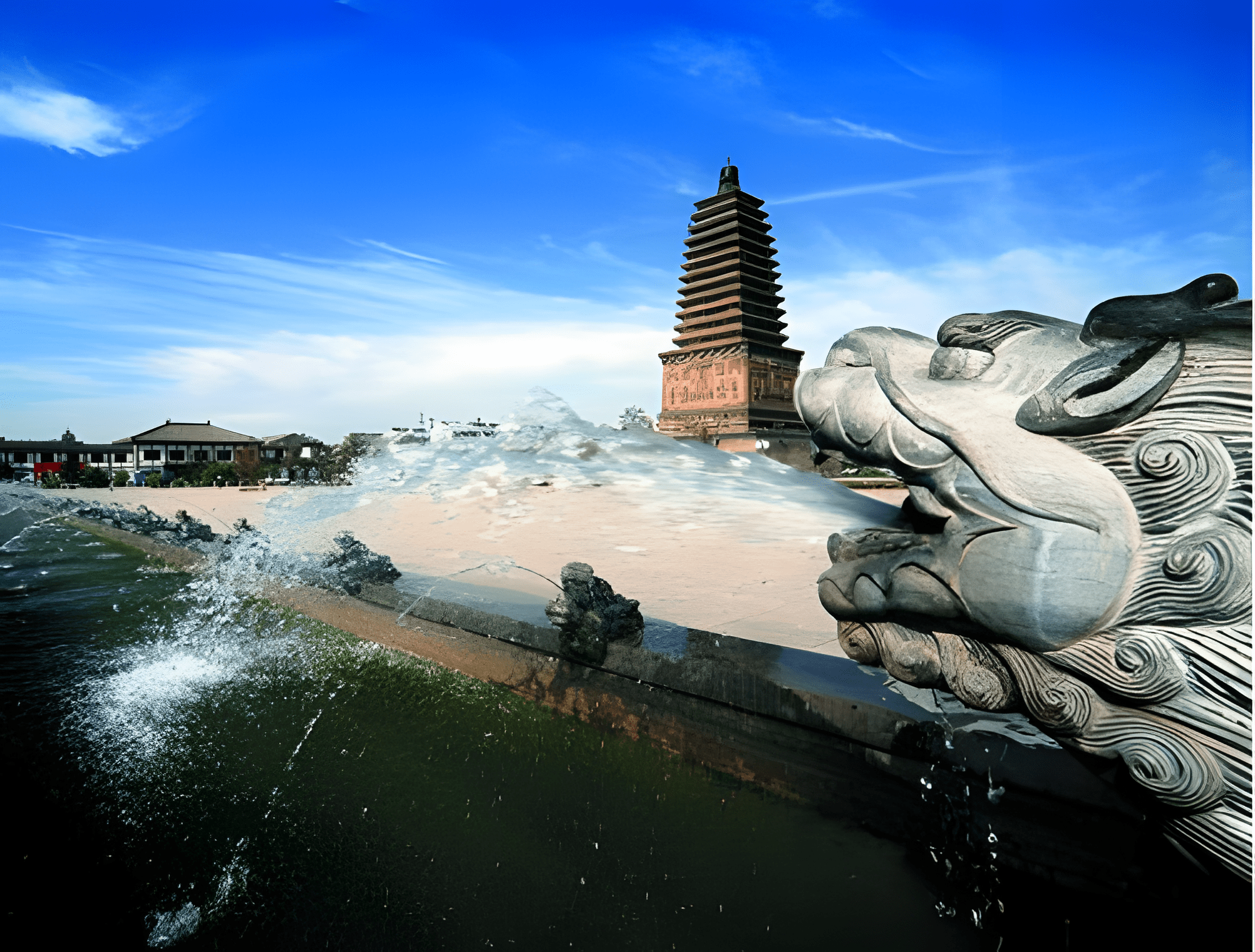

朝阳北塔,作为三燕文化的重要标志之一,以其巍峨的身姿矗立在城市之中。北塔始建于北魏时期,后经多次修缮,最终形成了今天我们所见的风貌。站在塔下,仰望着这座古塔,仿佛能感受到历史的厚重与沧桑。

朝阳北塔俯瞰图

朝阳北塔俯瞰图

朝阳市的另一个区——龙城区,因为发现了龙城遗址而得名,这里是三燕文化的发源地。遗址中出土了大量的陶器、铁器和铜器,这些文物不仅展示了三燕时期的工艺水平,也反映了当时社会的经济和文化状况。在遗址中漫步,我们会不自觉地仿佛穿越了时空,回到了那个金戈铁马的时代。

都说了解一座城市,就要去一次他们的博物馆。在朝阳博物馆,我们得以近距离观赏到三燕文化的文物。博物馆内陈列着大量的三燕时期文物,包括精美的陶器、锋利的兵器和华丽的饰品。每一件文物都讲述着一个故事,让我对三燕文化有了更深的了解。

三燕时期的陶器以其独特的造型和纹饰而闻名。在博物馆中,我看到了一件件形态各异的陶器,有的简洁大方,有的繁复华丽。这些陶器不仅用于日常生活,也是当时社会地位和财富的象征。

北燕青石砚

北燕青石砚

三燕时期的兵器同样引人注目。锋利的刀剑、坚固的盾牌,每一件都透露出那个时代的战争气息。这些兵器不仅是战争的工具,也是三燕人民勇敢和智慧的体现。

前燕时期的铁兜鍪、银帽正、铁甲片以及铁鸣镝

前燕时期的铁兜鍪、银帽正、铁甲片以及铁鸣镝

北燕冯素弗墓出土“范阳公章”金印

北燕冯素弗墓出土“范阳公章”金印

三燕文化的饰品以其精美的工艺和独特的设计而著称。博物馆中的金银饰品、玉器等,每一件都展现了三燕人民对美的追求和对工艺的精湛掌握。

步摇是古代女子的重要首饰之一,行走时随着脚步的移动,那些垂挂的珠玉花饰会不停地摇颤。图为前燕花树状金步摇

步摇是古代女子的重要首饰之一,行走时随着脚步的移动,那些垂挂的珠玉花饰会不停地摇颤。图为前燕花树状金步摇

前燕鎏金镂空翼形片铜鞍桥饰

前燕鎏金镂空翼形片铜鞍桥饰

通过这些文物,我仿佛看到了三燕人民的生活场景。他们勤劳智慧,善于制作精美的陶器和锋利的兵器;他们勇敢善战,用这些兵器保卫自己的家园;他们热爱生活,用饰品装点自己的生活。同时,在探访三燕文化遗址和文物的过程中,我也深刻感受到了三燕文化与中原文化的交融。三燕时期的陶器、兵器和饰品等,既保留了北方少数民族的特色,又吸收了中原文化的精华,形成了独特的三燕风格。

北燕壁画,再现当时的生活状态

北燕壁画,再现当时的生活状态

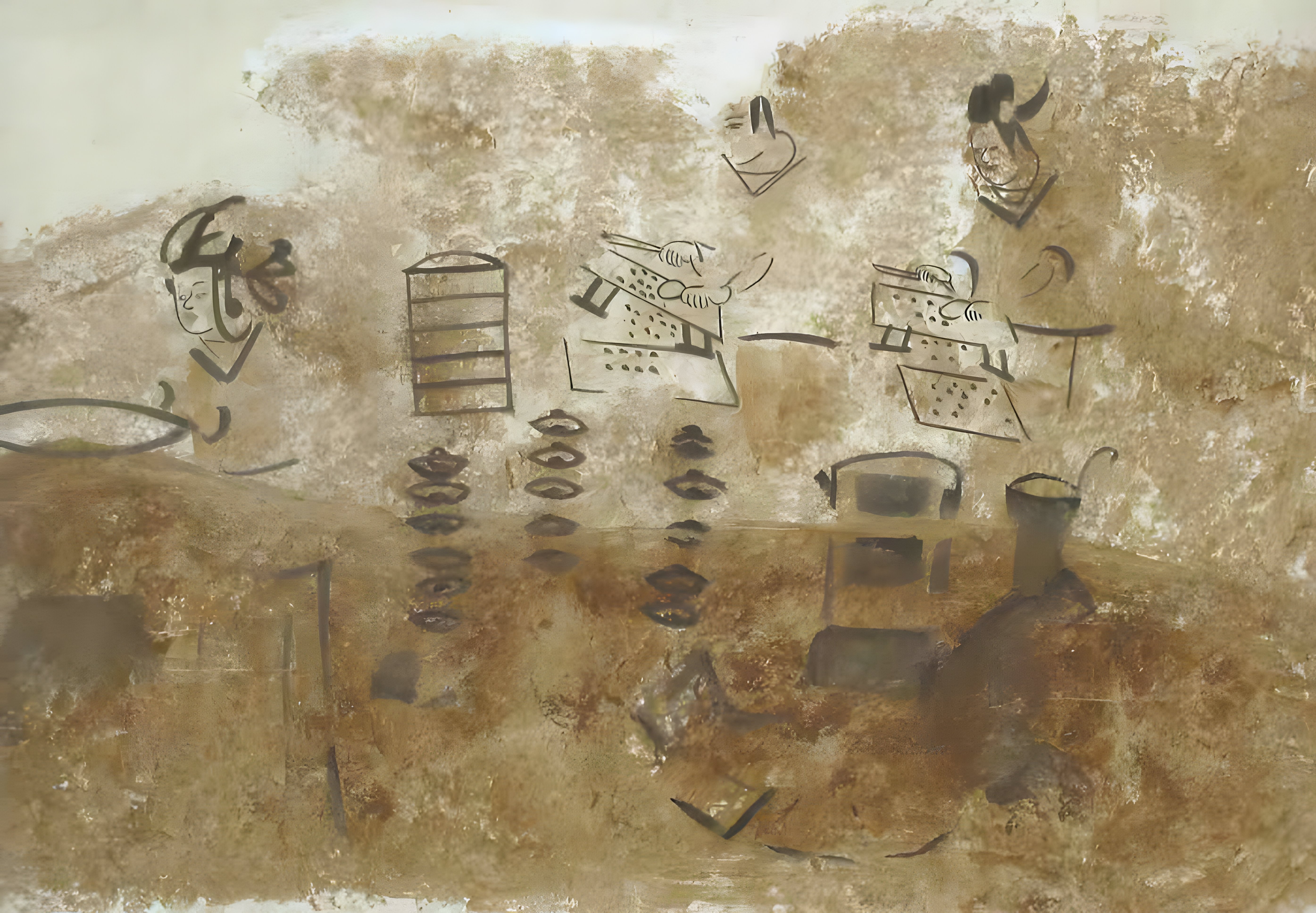

前燕的《膳食图》

前燕的《膳食图》

三燕文化的遗址和文物,不仅是历史的见证,也是文化的传承。

如今在朝阳市南塔和北塔之间,朝阳市政府的大兴文化建市的战略,将背水临山的古建筑群穿串似的衔接起来,于是这一地段变成了城市之眼,古街将南北双塔、佑顺寺、关帝庙、燕都城墙遗址有序地连成一条线,既方便了观瞻游览,又形成了阵容强大的文化底蕴。而这条街就叫“慕容街”。

慕容街街景 摄影/王群

慕容街街景 摄影/王群

走在慕容街,抬头就能看见由金庸先生题写的街名。不仅如此,金庸先生还为慕容街写就一副对联:

龙城朝阳,三燕故都;

传奇慕容,华夏一脉。

金庸先生的墨宝无声地诉说着这段传奇。走在慕容街上,街道两旁的古今光影交错,仿佛每一步都能踩响历史的回音。

三燕,早已不是一个尘封于史书中的名字。它是一段融入血脉的记忆,是一种扎根于土地的气质。它在北塔的砖石纹路里,在博物馆的陶器釉色中,更在今日“龙城”朝阳的城市脉动里。

慕容街短短的800米距离,却仿佛填满了一场跨越千年的风霜。三燕文化,这部写在中国东北大地上的壮丽史诗,正等待着每一位来访者,亲自翻阅它的过去与未来。